金仏壇とは |

|

|

| 金仏壇は、全体に漆を塗り、内部に金箔が押されている御仏壇で「塗仏壇」とも呼ばれています。 特に京仏壇は、木地・彫刻・漆工・蝋色・金箔・蒔絵・錺金具と各工程の職人の技術が結集した御仏壇となって おり、大変豪華な仕様になっております。 |

||

唐木仏壇とは |

|

|

| 唐木仏壇(からきぶつだん)は、主に唐木(シタン・コクタン・タガヤサン)など木材の美しい木目を生かした仏壇です。木材の種類や材質によって色や木目に個性があります。 | ||

家具調仏壇とは |

|

|

| 家具調仏壇は現在の居住空間に合わせたすっきりとしたデザインの御仏壇です 小型の上置きタイプと台付のものと様々な種類があります。 また家具調にあう、モダン型仏具も多数取り揃えています。 |

||

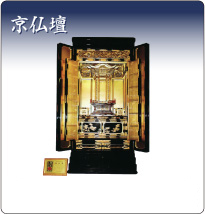

京仏壇とは |

|

|

| 京仏壇とは、京都府仏具共同組合の登録商標(地域団体商標)です。 仏具組合の審査を受け、経済産業大臣の認定証が添付されましたお仏壇のみを「京仏壇」として販売することができます。 木地、塗、呂色、金箔押しと、八職の名工達が分業で仕上げました。 京都における仏具の製造は、平安仏教を特色づけた最澄、空海の時代からであろうと推定されますが、やはり11世紀はじめごろ仏師定朝の「七条仏所」創設によって、本格的な仏具製造の基礎を固めたものと考えられます。 当時七条は鋳物師、鍛冶、金銀細工師などの集住地であったと「新猿楽記」に記されおり、金属仏具との関連性を見いだすことができます。 これらの仏像や仏具は専ら寺院用で、家庭用仏壇は厨子の変化によるものと思われますが、江戸初期の宗門改め制度によって各家庭に普及し、その需要が増大したものであります。 このような起源をもつ京仏壇・京仏具はそれぞれの製造過程が分業で、工程を異にしながらも、お互いの関連性において固く結ばれ、総合工芸としての本領を発揮しつつ、今日まで発展を続けてきたのであります。 京仏壇・京仏具が国の伝統的工芸品産業に指定され、業界は一致協力、更に意匠と品質の向上と適正価格に努力いたしまして、京仏壇・京仏具の普及に精進する決意でございます。 |

||